В феврале 1884 года в московском Большом театре и санкт-петербургском Мариинском состоялись премьеры новой оперы П. И. Чайковского «Мазепа». Опера писалась трудно, Пётр Ильич то остывал к ней, то снова увлекался, и в целом был не очень доволен результатом. Плохие предчувствия не обманули композитора: успех в Москве был очень относительный, а в Санкт-Петербурге «Мазепа» был встречен просто холодно. Музыкальные же критики не оставили от этой оперы камня на камне. Чайковский, ни много, ни мало, был причисленими к композиторам, не способным писать оперную музыку. Время показало, что и критики, и любители музыки, и сам Пётр Ильич сильно ошибались: опера «Мазепа» давно и прочно вошла в Золотой фонд мировой музыки. Но до признания оперы было еще далеко, а тогда, в 1884 году, настроение у Чайковского было далеко не самое лучшее. Тем неожиданнее был успех оперы «Евгений Онегин», премьера которой состоялась ещё весной 1879 года и которую сам Чайковский считал скромным произведением, написанным скорее для души, чем для большой сцены.

В 1712 году в Англии были опубликованы путевые дневники капитана Вудса Роджерса. Это было время великих географических открытий, многолетних путешествии и исследований. Дневников и отчетов публиковалось великое множество, и рассказ Вудса Роджерса мог бы остаться незамеченным, если бы именно Роджерсу не довелось принять участие в судьбе самого знаменитого из «реальных» робинзонов — Александра Селькирка.

В 1712 году в Англии были опубликованы путевые дневники капитана Вудса Роджерса. Это было время великих географических открытий, многолетних путешествии и исследований. Дневников и отчетов публиковалось великое множество, и рассказ Вудса Роджерса мог бы остаться незамеченным, если бы именно Роджерсу не довелось принять участие в судьбе самого знаменитого из «реальных» робинзонов — Александра Селькирка.

Когда речь заходит о великих произведениях живописи, наверное, первое, что вспомнится любому культурному человеку,— это картина «Мона Лиза» великого итальянского живописца, скульптора, изобретателя и учёного Леонардо да Винчи (1452-1512). Жизнь Леонардо прошла в страшном и прекрасном мире Италии эпохи Возрождения, раздробленной на множество небольших, но воинственных княжеств и республик. Благоговение, которое правители этих княжеств испытывали к высоким проявлениям культуры, удивительным образом сочеталось у многих из них с совершеннейшим пренебрежением к судьбам самих художников и скульпторов.

Когда речь заходит о великих произведениях живописи, наверное, первое, что вспомнится любому культурному человеку,— это картина «Мона Лиза» великого итальянского живописца, скульптора, изобретателя и учёного Леонардо да Винчи (1452-1512). Жизнь Леонардо прошла в страшном и прекрасном мире Италии эпохи Возрождения, раздробленной на множество небольших, но воинственных княжеств и республик. Благоговение, которое правители этих княжеств испытывали к высоким проявлениям культуры, удивительным образом сочеталось у многих из них с совершеннейшим пренебрежением к судьбам самих художников и скульпторов.

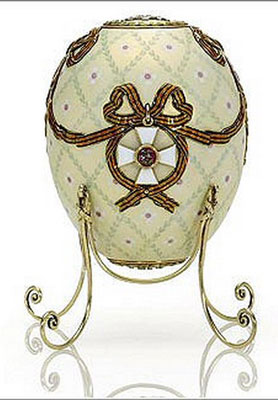

Обычай одаривать на Пасху родственников и друзей красивыми сувенирами в виде яйца известен в России с XVII века. Естественно, для представителей разных социальных слоёв и сувениры делались разные. Было бы странно видеть небогатого купца, заказывающего пасхальное яйцо модному столичному ювелиру, или же аристократа, выбирающего подарок в рядах на сельской ярмарке. Самые красивые, самые дорогие и уникальные яйца заказывали, конечно же, представители императорской семьи Романовых, а среди ювелиров, бравшихся за подобные заказы, вне конкуренции был Дом Фаберже.

Обычай одаривать на Пасху родственников и друзей красивыми сувенирами в виде яйца известен в России с XVII века. Естественно, для представителей разных социальных слоёв и сувениры делались разные. Было бы странно видеть небогатого купца, заказывающего пасхальное яйцо модному столичному ювелиру, или же аристократа, выбирающего подарок в рядах на сельской ярмарке. Самые красивые, самые дорогие и уникальные яйца заказывали, конечно же, представители императорской семьи Романовых, а среди ювелиров, бравшихся за подобные заказы, вне конкуренции был Дом Фаберже. Первые упоминания о легендарной стране Бактрии мы встречаем у древнегреческого автора Гекатита, жившего в середине I тысячелетия до н. э. За свою многовековую историю эти земли, лежащие в основном на территории современного Афганистана, не раз становились ареной опустошительных войн, после которых переходили из рук в руки более могущественных соседей. Выгодное стратегическое положение в Центральной Азии, перекрёсток сухопутных торговых путей, плодородные земли — всё это делало Бактрию очень привлекательной в глазах завоевателей. После распада империи Александра Македонского, частью которой какое-то время была Бактрия, она вошла в состав государства Селевкидов (Селевк — один из полководцев Александра), а потом здесь возникло независимое эллино бактрийское государство с яркой и самобытной культурой, в основе которой лежали греческие традиции, знания и образ жизни. Наконец, в I веке н.э. Бактрия стала ядром обширного Кушанского царства, от которого до наших дней дошла масса свидетельств о яркой, цветущей культуре. Но самое великолепное открытие было сделано совсем недавно...

Первые упоминания о легендарной стране Бактрии мы встречаем у древнегреческого автора Гекатита, жившего в середине I тысячелетия до н. э. За свою многовековую историю эти земли, лежащие в основном на территории современного Афганистана, не раз становились ареной опустошительных войн, после которых переходили из рук в руки более могущественных соседей. Выгодное стратегическое положение в Центральной Азии, перекрёсток сухопутных торговых путей, плодородные земли — всё это делало Бактрию очень привлекательной в глазах завоевателей. После распада империи Александра Македонского, частью которой какое-то время была Бактрия, она вошла в состав государства Селевкидов (Селевк — один из полководцев Александра), а потом здесь возникло независимое эллино бактрийское государство с яркой и самобытной культурой, в основе которой лежали греческие традиции, знания и образ жизни. Наконец, в I веке н.э. Бактрия стала ядром обширного Кушанского царства, от которого до наших дней дошла масса свидетельств о яркой, цветущей культуре. Но самое великолепное открытие было сделано совсем недавно...

Эту оперу Моцарт написал в 1786 году, но история её создания настолько любопытна, что начинать её нужно с 1782 года, и не с Вены, где творил великий Моцарт, а с Парижа, где жил и работал Драматург, политик, великолепный часовщик и купец Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Строго говоря, тут можно говорить о двух шедеврах мировой культуры, но судьбы пьесы в насквозь политизированной Франции накануне Великой революции, и оперы в дряхлеющей консервативной Австрии имеют схожие черты, так что их интересно было бы рассмотреть вместе.

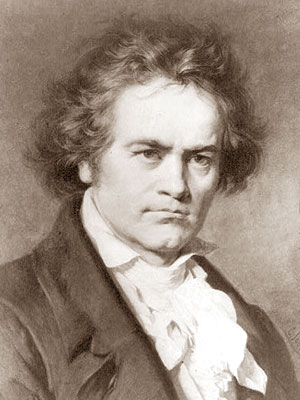

Эту оперу Моцарт написал в 1786 году, но история её создания настолько любопытна, что начинать её нужно с 1782 года, и не с Вены, где творил великий Моцарт, а с Парижа, где жил и работал Драматург, политик, великолепный часовщик и купец Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Строго говоря, тут можно говорить о двух шедеврах мировой культуры, но судьбы пьесы в насквозь политизированной Франции накануне Великой революции, и оперы в дряхлеющей консервативной Австрии имеют схожие черты, так что их интересно было бы рассмотреть вместе. Мрачным и тяжёлым выдался 1802 год для Людвига ван Бетховена. Непонимание музыкальных критиков, которые в его гениальных поисках (о, теперь-то каждый знает, что они гениальны), в его попытках вырваться за рамки освящённых веками традиций — видят только желание выделиться, отличиться какой-нибудь странностью. Несчастливая любовь — его ученица Джульетта явно не разделяет его чувств и отдаёт предпочтение другому человеку. Но главное — слух. Уже шесть лет Бетховен страдает от недуга, лишившего его возможности нормально слышать.

Мрачным и тяжёлым выдался 1802 год для Людвига ван Бетховена. Непонимание музыкальных критиков, которые в его гениальных поисках (о, теперь-то каждый знает, что они гениальны), в его попытках вырваться за рамки освящённых веками традиций — видят только желание выделиться, отличиться какой-нибудь странностью. Несчастливая любовь — его ученица Джульетта явно не разделяет его чувств и отдаёт предпочтение другому человеку. Но главное — слух. Уже шесть лет Бетховен страдает от недуга, лишившего его возможности нормально слышать.

Эта удивительная книга увидела свет в 1851 году. Яркие человеческие характеры, подробный, но не нудный рассказ о китобойном промысле, красочные морские картины, шторма, кораблекрушения, хитрое и свирепое морское чудовище, многочисленные экскурсы в историю, зоологию, философию, географию — в этой книге причудливо и мастерски переплетено всё. Да, её никак не назовёшь «лёгким чтением», она требует внимания, времени, иногда даже терпения, но она во все времена и во всех странах находила своих благодарных читателей. Лишь на родине писателя, в США, и только при его жизни, «Моби Дика» никто решительно не понял. Бывает, что сложная, многоплановая и талантливая книга, впоследствии вошедшая в Золотой фонд культуры, при жизни автора остаётся незамеченной. Бывает, что такая книга приносит автору множество неприятных минут, и ему до конца жизни приходится оправдываться или воевать за своё произведение. Но чтобы великолепная книга в течение года-двух убила славу своего создателя, лишила его читателей и доходов, этого и представить невозможно. Но именно такая судьба ожидала Германа Мелвилла и его лучшее произведение.

Эта удивительная книга увидела свет в 1851 году. Яркие человеческие характеры, подробный, но не нудный рассказ о китобойном промысле, красочные морские картины, шторма, кораблекрушения, хитрое и свирепое морское чудовище, многочисленные экскурсы в историю, зоологию, философию, географию — в этой книге причудливо и мастерски переплетено всё. Да, её никак не назовёшь «лёгким чтением», она требует внимания, времени, иногда даже терпения, но она во все времена и во всех странах находила своих благодарных читателей. Лишь на родине писателя, в США, и только при его жизни, «Моби Дика» никто решительно не понял. Бывает, что сложная, многоплановая и талантливая книга, впоследствии вошедшая в Золотой фонд культуры, при жизни автора остаётся незамеченной. Бывает, что такая книга приносит автору множество неприятных минут, и ему до конца жизни приходится оправдываться или воевать за своё произведение. Но чтобы великолепная книга в течение года-двух убила славу своего создателя, лишила его читателей и доходов, этого и представить невозможно. Но именно такая судьба ожидала Германа Мелвилла и его лучшее произведение. К середине 50х годов XX века стало ясно, что знаменитая Шаболовская радиопередающая станция, верно прослужившая стране более 30 лет, морально и технически устарела. Радио медленно, но верно уступало дорогу телевидению, а башня на Шаболовке была слишком низкой для передачи качественного телесигнала на значительные расстояния. Кроме того, на инженерных сооружениях Шаболовки было просто невозможно разместить современную электронную «начинку». И вот, во второй половине 50х годов Совет Министров СССР ставит перед инженерами, архитекторами, геодезистами, строителями сложную и интересную задачу — спроектировать и построить новую радиопередающую станцию, оснащённую по последнему слову техники и являющуюся украшением столицы государства.

К середине 50х годов XX века стало ясно, что знаменитая Шаболовская радиопередающая станция, верно прослужившая стране более 30 лет, морально и технически устарела. Радио медленно, но верно уступало дорогу телевидению, а башня на Шаболовке была слишком низкой для передачи качественного телесигнала на значительные расстояния. Кроме того, на инженерных сооружениях Шаболовки было просто невозможно разместить современную электронную «начинку». И вот, во второй половине 50х годов Совет Министров СССР ставит перед инженерами, архитекторами, геодезистами, строителями сложную и интересную задачу — спроектировать и построить новую радиопередающую станцию, оснащённую по последнему слову техники и являющуюся украшением столицы государства.