За те две с половиной тысячи лет, что люди пишут книги, их было написано немало: в стихах и прозе, коротких и длинных, прогремевших и умерших, не успев выйти из типографии. Без сомнения, у каждой из этих книг своя судьба, неразрывно связанная с судьбой автора, но есть книга, которая является и судьбой своего автора, и его философией, и биографией. Кажется, что Франсуа Рабле прожил свою беспокойную жизнь, чтобы написать «Гаргантюа и Пантагрюэль», книгу, принесшую ему бессмертную славу, массу проблем и едва не приведшую его на костёр инквизиции. Поистине ни одному писателю не приходилось при создании книги столь внимательно следить за перипетиями высшей европейской политики на уровне королей, императоров, пап, постоянно попадая, тем не менее, впросак.

О жизни и творчестве этого талантливейшего голландского живописца известно немногое, так что его часто называют, по месту рождения, «Делфтским сфинксом». Родился Ян Вермеер в 1632 году. Получил в наследство от отца большую мастерскую по производству шёлка, но деловой хваткой, видимо, не обладал, поскольку умер в долгах и бедности. Имел 11 детей, и в возрасте 38 лет по непонятной причине бросил живопись. Как он учился рисовать, кто был его учителем, какими годами датируются многие его картины, имел ли он учеников, поклонников, заказчиков, всё это до сих пор исследователям творчества великого мастера неизвестно. В настоящее время в музеях и частных собраниях по всему миру хранится 35 прекрасных полотен Вермеера.

О жизни и творчестве этого талантливейшего голландского живописца известно немногое, так что его часто называют, по месту рождения, «Делфтским сфинксом». Родился Ян Вермеер в 1632 году. Получил в наследство от отца большую мастерскую по производству шёлка, но деловой хваткой, видимо, не обладал, поскольку умер в долгах и бедности. Имел 11 детей, и в возрасте 38 лет по непонятной причине бросил живопись. Как он учился рисовать, кто был его учителем, какими годами датируются многие его картины, имел ли он учеников, поклонников, заказчиков, всё это до сих пор исследователям творчества великого мастера неизвестно. В настоящее время в музеях и частных собраниях по всему миру хранится 35 прекрасных полотен Вермеера.

17 марта 1925 года Комиссия Президиума ЦИКа СССР официально распорядилась снять к двадцатилетию Первой русской революции 1905 года фильм, посвящённый тем трагическим событиям. 4 июня Комиссия собралась во второй раз, чтобы рассмотреть предложенные варианты киносценария. После бурного обсуждения был выбран сценарий Н. Ф. Агаджановой-Шутко «1905 год». Сценарий был очень велик, снять фильм (или как тогда говорили — «фильму») такого объёма было практически невозможно. Помимо матросского бунта на «Потёмкине» предполагалось рассказать о Всероссийской железнодорожной забастовке, о боях на московских баррикадах, о том, как прожила тот год русская деревня. Был установлен и официальный срок сдачи картины август 1926 года, но при условии, что уже к 20 декабря 1925 года какая-то часть фильма будет готова для показа во время праздничных торжеств. Режиссёром был назначен известный (тогда ещё просто известный) мастер Сергей Михайлович Эйзенштейн, автор популярного фильма «Стачка» (1924). Так начались съёмки кинокартины, которая стала важнейшим этапом в истории мирового кино, и без упоминания о которой не обходится ни один учебник по теории киноискусства.

17 марта 1925 года Комиссия Президиума ЦИКа СССР официально распорядилась снять к двадцатилетию Первой русской революции 1905 года фильм, посвящённый тем трагическим событиям. 4 июня Комиссия собралась во второй раз, чтобы рассмотреть предложенные варианты киносценария. После бурного обсуждения был выбран сценарий Н. Ф. Агаджановой-Шутко «1905 год». Сценарий был очень велик, снять фильм (или как тогда говорили — «фильму») такого объёма было практически невозможно. Помимо матросского бунта на «Потёмкине» предполагалось рассказать о Всероссийской железнодорожной забастовке, о боях на московских баррикадах, о том, как прожила тот год русская деревня. Был установлен и официальный срок сдачи картины август 1926 года, но при условии, что уже к 20 декабря 1925 года какая-то часть фильма будет готова для показа во время праздничных торжеств. Режиссёром был назначен известный (тогда ещё просто известный) мастер Сергей Михайлович Эйзенштейн, автор популярного фильма «Стачка» (1924). Так начались съёмки кинокартины, которая стала важнейшим этапом в истории мирового кино, и без упоминания о которой не обходится ни один учебник по теории киноискусства. Возрождение удивительная эпоха, когда средневековый человек вдруг осознал , что слова «образ и подобие божие» — это не наследственный титул, а суровая и почётная обязанность. Человек увидел себя вендом творения и, упоённый, решил завладеть всем творением, всё понять, вычислить и объяснить. Чтобы если и не стать равным Богу, то хотя бы максимально приблизиться к нему, подняться при помощи познания над мёртвой материей и самому стать творцом. Этот, пока ещё почтительный, бунт против небес породил неслыханный взлёт в философии, в естествознании, в искусстве... Какие имена! Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль — целая армия титанов, которые делают одно дело, помогают друг-другу даже враждуя, и потеря одного бойца не сможет остановить наступления. Но это только Италия, а что же остальная Европа, где тоже ждут перемен? Как в Испании, в Германии, во Фландрии? То здесь, то там появляются отдельные выдающиеся фигуры, которые начинают в своих странах дело Ренессанса, но почти всегда в одиночку, не имея ни достойных помощников, ни соперников. Таким «незаменимым» стал для немецкой культуры Альбрехт Дюрер (1471-1528 гг.).

Возрождение удивительная эпоха, когда средневековый человек вдруг осознал , что слова «образ и подобие божие» — это не наследственный титул, а суровая и почётная обязанность. Человек увидел себя вендом творения и, упоённый, решил завладеть всем творением, всё понять, вычислить и объяснить. Чтобы если и не стать равным Богу, то хотя бы максимально приблизиться к нему, подняться при помощи познания над мёртвой материей и самому стать творцом. Этот, пока ещё почтительный, бунт против небес породил неслыханный взлёт в философии, в естествознании, в искусстве... Какие имена! Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль — целая армия титанов, которые делают одно дело, помогают друг-другу даже враждуя, и потеря одного бойца не сможет остановить наступления. Но это только Италия, а что же остальная Европа, где тоже ждут перемен? Как в Испании, в Германии, во Фландрии? То здесь, то там появляются отдельные выдающиеся фигуры, которые начинают в своих странах дело Ренессанса, но почти всегда в одиночку, не имея ни достойных помощников, ни соперников. Таким «незаменимым» стал для немецкой культуры Альбрехт Дюрер (1471-1528 гг.).

Вместе с Рафаэлем Санти и Леонардо да Винчи Микеланджело Буонаротти по праву считается одним из титанов итальянского искусства эпохи Возрождения. Сразу даже и не скажешь, время ли создало их, или они сами, соперничая и восхищаясь друг другом, меняли время! Несомненно одно, было бы большим несчастьем для человечества, если бы эти Мастера не имели возможности бросить вызов достойному сопернику.

Вместе с Рафаэлем Санти и Леонардо да Винчи Микеланджело Буонаротти по праву считается одним из титанов итальянского искусства эпохи Возрождения. Сразу даже и не скажешь, время ли создало их, или они сами, соперничая и восхищаясь друг другом, меняли время! Несомненно одно, было бы большим несчастьем для человечества, если бы эти Мастера не имели возможности бросить вызов достойному сопернику. Немного найдётся в летописи мирового искусства таких полных драматизма страниц, как история нашей древней живописи, русской православной иконы. Судите сами: крещение Руси, первые церкви, первые настенные росписи, первые иконы византийской школы, первые попытки переосмысления старой православной традиции в русском духе... Междоусобицы, набеги степняков, монгольское иго, великая русская Смута, разграбленные и сожжённые храмы, погибшие иконы и фрески. И тут же — в русское искусство вливают «свежую кровь», спасающиеся от османского разгрома болгарские, сербские, греческие мастера. Потом реформы патриарха Никона, раскол, гонения на старообрядцев, и снова гибнут старинные русские иконы в огне костров и сырости лесных тайников. И наряду со всем этим, какая-то удивительно наивна, детская страсть к ярким краскам и чётким линиям, а отсюда — стремление «подкрасить», «улучшить», переделать на современный лад. В результате то немногое, что сохранилось к XIX веку от великолепного наследия удельной Руси, было надёжно укрыто под живописью более позднего времени. Лишь к началу XX века ценители русской иконописи узнали, что под многими не очень ценными, с художественной точки зрения, изображениями сокрыты подлинные сокровища древнего отечественного искусства.

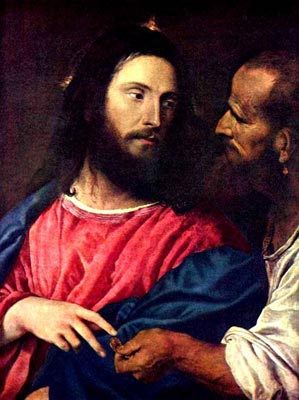

Немного найдётся в летописи мирового искусства таких полных драматизма страниц, как история нашей древней живописи, русской православной иконы. Судите сами: крещение Руси, первые церкви, первые настенные росписи, первые иконы византийской школы, первые попытки переосмысления старой православной традиции в русском духе... Междоусобицы, набеги степняков, монгольское иго, великая русская Смута, разграбленные и сожжённые храмы, погибшие иконы и фрески. И тут же — в русское искусство вливают «свежую кровь», спасающиеся от османского разгрома болгарские, сербские, греческие мастера. Потом реформы патриарха Никона, раскол, гонения на старообрядцев, и снова гибнут старинные русские иконы в огне костров и сырости лесных тайников. И наряду со всем этим, какая-то удивительно наивна, детская страсть к ярким краскам и чётким линиям, а отсюда — стремление «подкрасить», «улучшить», переделать на современный лад. В результате то немногое, что сохранилось к XIX веку от великолепного наследия удельной Руси, было надёжно укрыто под живописью более позднего времени. Лишь к началу XX века ценители русской иконописи узнали, что под многими не очень ценными, с художественной точки зрения, изображениями сокрыты подлинные сокровища древнего отечественного искусства. Мария Магдалина, одна из наиболее почитаемых в христианстве женщин... Второе своё имя будущая святая получила от селения Магдала в Галилее, где она родилась. Долгие годы она тяжело страдала, будучи одержима семью бесами. После того как Иисус Христос исцелил её от одержимости, она отдала ему всю свою жизнь без остатка. Она странствовала вместе Иисусом и апостолами, делила с ними все тяготы и невзгоды, проповедовала Евангелие после вознесения Иисуса, за что христианские богословы присвоили ей почётное звание — «равноапостольная». Она присутствовала при крестных муках Иисуса, присутствовала при погребении, и была первым человеком, увидевшим его после Воскресения. Именно ей была оказана великая честь донести эту радостную весть до скорбящих апостолов и учеников Господа.

Мария Магдалина, одна из наиболее почитаемых в христианстве женщин... Второе своё имя будущая святая получила от селения Магдала в Галилее, где она родилась. Долгие годы она тяжело страдала, будучи одержима семью бесами. После того как Иисус Христос исцелил её от одержимости, она отдала ему всю свою жизнь без остатка. Она странствовала вместе Иисусом и апостолами, делила с ними все тяготы и невзгоды, проповедовала Евангелие после вознесения Иисуса, за что христианские богословы присвоили ей почётное звание — «равноапостольная». Она присутствовала при крестных муках Иисуса, присутствовала при погребении, и была первым человеком, увидевшим его после Воскресения. Именно ей была оказана великая честь донести эту радостную весть до скорбящих апостолов и учеников Господа. Одним из величайших художников, долгие годы считавшийся символом всего возвышенного, романтического, идеального в искусстве, был уроженец итальянского Урбино Рафаэль Санти (14831520). Он прожил очень короткую, но и очень яркую жизнь, был младшим современником равновеликих ему мастеров Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти. Его кисти принадлежат гениальные картины, воспевающие материнское начало в женщине, и главной среди них признанно считается неподражаемая Сикстинская Мадонна.

Одним из величайших художников, долгие годы считавшийся символом всего возвышенного, романтического, идеального в искусстве, был уроженец итальянского Урбино Рафаэль Санти (14831520). Он прожил очень короткую, но и очень яркую жизнь, был младшим современником равновеликих ему мастеров Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти. Его кисти принадлежат гениальные картины, воспевающие материнское начало в женщине, и главной среди них признанно считается неподражаемая Сикстинская Мадонна. История средневековой Европы безмерно богата войнами, осадами, походами, восстаниями, благородными и подлыми характерами, подвигами и предательствами, заключёнными и разорванными союзами. Неудивительно, ведь долгие века Европа напоминала лоскутное одеяло» разделённая на бесчисленное множество больших и малых полунезависимых государств, правители которых были связаны в сложную систему феодальных отношений. Формально, все эти бесчисленные герцогства, княжества и графства входили в несколько больших королевств и одну империю, но на самом деле их правители были в своих землях полновластными хозяевами и, до некоторого времени, мало считались с королевской или императорской властью.

История средневековой Европы безмерно богата войнами, осадами, походами, восстаниями, благородными и подлыми характерами, подвигами и предательствами, заключёнными и разорванными союзами. Неудивительно, ведь долгие века Европа напоминала лоскутное одеяло» разделённая на бесчисленное множество больших и малых полунезависимых государств, правители которых были связаны в сложную систему феодальных отношений. Формально, все эти бесчисленные герцогства, княжества и графства входили в несколько больших королевств и одну империю, но на самом деле их правители были в своих землях полновластными хозяевами и, до некоторого времени, мало считались с королевской или императорской властью.