Слову «лауреат» почти две тысячи лет. Происходит оно от слова «лавр». Лавр — вечнозелёное деревце. Древние греки и римляне особо чтили лавр как дерево бога Аполлона — покровителя поэзии и искусств. Венком из лавровых листьев награждали победителей музыкальных и спортивных состязаний — певцов, флейтистов, гимнастов. Римляне вручали лавровый венок полководцу, одержавшему победу над врагами. Увенчанный победными лаврами назывался лауреатом.

Слову «лауреат» почти две тысячи лет. Происходит оно от слова «лавр». Лавр — вечнозелёное деревце. Древние греки и римляне особо чтили лавр как дерево бога Аполлона — покровителя поэзии и искусств. Венком из лавровых листьев награждали победителей музыкальных и спортивных состязаний — певцов, флейтистов, гимнастов. Римляне вручали лавровый венок полководцу, одержавшему победу над врагами. Увенчанный победными лаврами назывался лауреатом.

Мир вокруг

Мир вокруг

Близость моря чувствуется здесь во всём. Влажные ветры, дующие с Атлантики, несут обильные и частые дожди, смягчают летний зной и зимнюю стужу. Издавна и занятия населения связаны с морем — среди латышей много моряков и рыбаков. По улову рыбы Латвия занимает одно из первых мест в нашей стране. На побережье расположены наши важные порты: Рига, Вентспилс, откуда отправляются суда в разные страны.

Это государство находится на полуострове Индокитай. На востоке его отделяют от Вьетнама поросшие густыми лесами горы. Западная граница Лаоса — это широкая и мутная, порожистая и бурная, полноводная и могучая река Меконг. Она отделяет Лаос от государства Таиланд. Большинство лаосцев живут в долине реки, где они возделывают рис. Они зовут себя лаолум — лаосцы-земледельцы.

Это государство находится на полуострове Индокитай. На востоке его отделяют от Вьетнама поросшие густыми лесами горы. Западная граница Лаоса — это широкая и мутная, порожистая и бурная, полноводная и могучая река Меконг. Она отделяет Лаос от государства Таиланд. Большинство лаосцев живут в долине реки, где они возделывают рис. Они зовут себя лаолум — лаосцы-земледельцы.

Жил-был мальчик, учился в школе, очень любил географию и ещё был уверен, что умеет красиво говорить. Учитель географии как-то вызвал его и предложил рассказать про Африку. Мальчик очень бойко начал: «Африка, стало быть, есть один из величайших материков Земли. Там, стало быть, растут непроходимейшие леса, в которых водятся громаднейшие слоны, толстокожейшие бегемоты, опаснейшие львы. Стало быть, в Африке текут грандиознейшие реки...»

Жил-был мальчик, учился в школе, очень любил географию и ещё был уверен, что умеет красиво говорить. Учитель географии как-то вызвал его и предложил рассказать про Африку. Мальчик очень бойко начал: «Африка, стало быть, есть один из величайших материков Земли. Там, стало быть, растут непроходимейшие леса, в которых водятся громаднейшие слоны, толстокожейшие бегемоты, опаснейшие львы. Стало быть, в Африке текут грандиознейшие реки...»

До красноармейцев Первой армии, сражавшейся с белогвардейцами на Восточном фронте, дошла весть о злодейском покушении на Ильича. От имени бойцов комиссар армии Куйбышев в сентябре 1918 г. телеграфировал в Москву: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города (Симбирска) — это ответ на одну из Ваших ран, а за вторую — будет Самара». Красноармейцы выполнили своё обещание. Самара (ныне город Куйбышев) вскоре снова стала советской.

До красноармейцев Первой армии, сражавшейся с белогвардейцами на Восточном фронте, дошла весть о злодейском покушении на Ильича. От имени бойцов комиссар армии Куйбышев в сентябре 1918 г. телеграфировал в Москву: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города (Симбирска) — это ответ на одну из Ваших ран, а за вторую — будет Самара». Красноармейцы выполнили своё обещание. Самара (ныне город Куйбышев) вскоре снова стала советской.

Кто «поёт» крыльями? Кто «слушает» ногами? Наверное, какое-нибудь удивительное, редкое животное? Да, удивительное, но совсем не редкое. Это кузнечик.

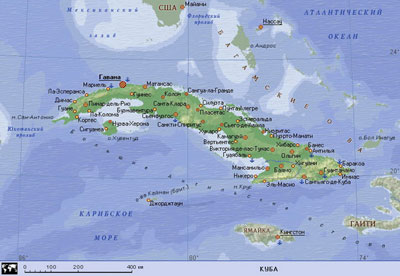

Далеко от нашей страны, в Атлантическом океане, совсем рядом с Северной Америкой, лежит маленький остров. С воздуха остров кажется зелёной ящерицей, которая плавает в волнах Карибского моря и греется под яркими тёплыми лучами солнца.

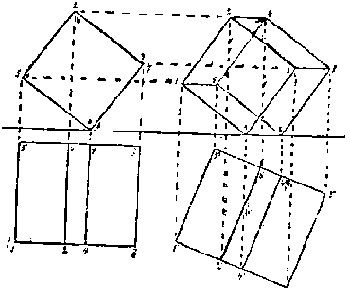

Каких только кубиков вам не дарили в детстве! Деревянные и пластмассовые, красные и синие, большие и маленькие! И все эти кубики были родными братьями большого семейства кубов.

В Ленинграде, в Летнем саду, стоит памятник, около которого всегда толпятся ребятишки. Старый человек глубоко задумался, сидя в кресле, а у ног его теснятся бронзовые звери. Человека этого зовут Иваном Андреевичем Крыловым, а звери — это герои его басен.

В Ленинграде, в Летнем саду, стоит памятник, около которого всегда толпятся ребятишки. Старый человек глубоко задумался, сидя в кресле, а у ног его теснятся бронзовые звери. Человека этого зовут Иваном Андреевичем Крыловым, а звери — это герои его басен.

«С каждым днём живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами» — так писала семнадцатилетняя Надя Крупская великому писателю Л. Н. Толстому. Её огорчало, что свои знания она не умеет применить к жизни. Она страшилась ничегонеделания и считала его большим злом. Уже в 14 лет, после смерти отца, Надя начала зарабатывать себе на жизнь уроками.

«С каждым днём живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами» — так писала семнадцатилетняя Надя Крупская великому писателю Л. Н. Толстому. Её огорчало, что свои знания она не умеет применить к жизни. Она страшилась ничегонеделания и считала его большим злом. Уже в 14 лет, после смерти отца, Надя начала зарабатывать себе на жизнь уроками.

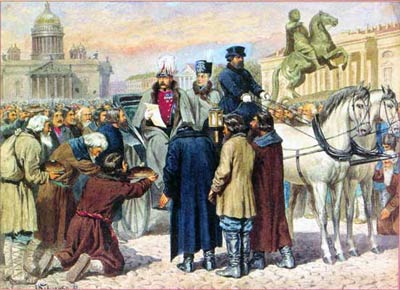

«У Спаса на Песках на Арбате в 8-й части, № 28 продаётся мальчик 10 лет». Сто с лишним лет тому назад такое объявление никого особенно не удивляло. Тогда в России существовало крепостное право: крепостные крестьяне принадлежали помещику и работали на него. Помещик был их полновластным хозяином. Закон разрешал помещику высечь крепостного розгами, заковать в кандалы, отправить в ссылку в Сибирь. Крестьян меняли на породистых собак, продавали целыми деревнями или поодиночке, разбивая семьи.

Москва — сердце Страны Советов. Красная площадь — сердце Москвы. У нашей главной площади свой неповторимый облик, своя история.

День и ночь светят пять красных кремлёвских звёзд. Красная звезда венчает советский герб, мы видим её на полотнище Государственного флага СССР. Пятиконечная звёздочка горит на шапке солдата и фуражке маршала.

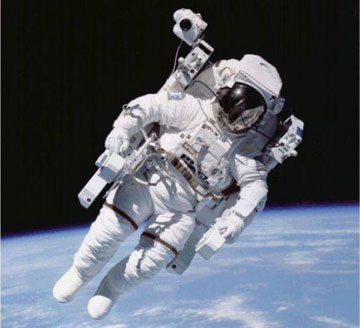

В переводе с греческого языка слово «космонавтика» означает «кораблево-ждение». Но космонавтика — это не межпланет - только полёты в космос. Это ещё и множество отраслей науки и техники, без которых эти полёты были бы невозможны. Чтобы вывести на орбиту космический корабль, нужны были мощные ракетные двигатели и топливо для них. А для ракеты требовались лёгкие и прочные материалы, которые не боятся высоких температур. Учёным пришлось подумать и о надёжных средствах связи между космическим кораблём и Землёй. Были созданы приборы, которые ориентируют космический корабль в полёте.

В огненном смерче срывались со стартовых площадок могучие ракеты, унося в космическое пространство первые искусственные спутники Земли, лунные и межпланетные автоматические станции. И только потом на космических орбитах появились люди. Их стали называть космонавтами. Первым космонавтом стал Юрий Алексеевич Гагарин. Он совершил свой первый в истории полёт вокруг Земли в 1961 г.